你能想象吗?“机器”竟然存在于一只烧瓶内的液体中、电子显微镜下。这就是肉眼看不到的“分子机器”。什么是分子机器?有一个形象的说法:比头发还要细10000倍的机器。2016年,来自法国斯特拉斯堡大学的索瓦日(J.-P. Sauvage)、美国西北大学的斯托达特(J. F. Stoddart)、荷兰格罗宁根大学的费林加(B. L. Feringa)因“分子机器”共同获得了当年的诺贝尔化学奖。而今,位于华东理工大学校园内费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心,正是打造分子机器的“梦工厂”。

费林加在华东理工演讲时,曾经刻画出一个分子尺度的画面:一辆四轮驱动的车,能够在一定的外加刺激下实现前进、后退、拐弯等运动。这在现有的科技条件下似乎非常寻常,但是这辆车其实只有几纳米长,肉眼根本看不见,它的零件是芳环做的汽车底盘和四个分子马达做的轮子,这就是世界上在分子尺度上设计出的最复杂的“分子汽车”了。

如此微小的机器何用呢?科学家已经展望分子机器的蓝图:未来,从我们的静脉里注射入一批纳米机器人,它们可以直接清洗血管,也许,心血管疾病就不再是人类的“头号杀手”;我们使用的材料,通过分子机器,可以自动修复,永久使用;还有,分子晶体管有望在未来颠覆现有的计算机芯片技术,基于硅晶片的晶体管技术将会消亡。可以预见在不远的将来,在化学家与其他领域的科学家交叉协同的努力下,人类将会越来越多地使用到含有分子机器的设备和材料。而或许有一天,再次从微观到宏观,随着我们更加理解生命,分子机器也将在尺度上灵活跃迁,成为人类构建未来世界的常用组件。

(本期话题主持:新民晚报记者 易蓉 张炯强 )

在分子尺度制造机器

生物体内与生俱来存在着各种各样的“生物机器”,例如DNA、RNA、马达蛋白,它们自发有序地履行自己的工作,时刻承担着执行生物体复杂功能的任务。那么,人类是否可以通过人工合成的方法制造出分子级别的机器,来模仿宏观世界的以及生物体中与生俱来的机器,并且操控它们?科学家的好奇心和想象力总是带有浓厚的科幻色彩,也正因如此,科学工作者才有了接力努力的方向。

随着越来越多的化学家关注并钻研这些机械一样的分子构筑及其刺激响应性的精确调控,分子机器发展至今已有诸多成果。科学家们形成共识:基础探索已初见端倪,它是面向未来智能应用的仿生可做功型软物质材料。

长度仅为2nm的人工分子肌肉用于可逆伸缩调控微观物体的间距

长度仅为2nm的人工分子肌肉用于可逆伸缩调控微观物体的间距

分子机器的起源:有结构,还能动

人类能否在微观世界也能像宏观世界一样操纵这些纳米级别的分子机器?这些纳米分子机器能否为生物分子机器的执行方式提供重要借鉴和理解,从而取代生物分子机器去执行生物体内的复杂生物行为?带着这些看似具有浓厚科幻色彩的大胆设想和疑问,1965年诺贝尔物理学奖得主,美国物理学家理查德·费曼在1959年发表了一场名为“底层还有大空间”的著名演讲,提出了从分子原子尺度构建微型机器的可能。

然而,在那个时代,化学家还没有掌握足够的合成技术和分析手段来创造人工分子机器。后来,随着合成化学和超分子化学两大基础化学领域的迅速发展,构建人工分子机器才逐渐有了可靠的合成模板和策略。有意思的是,2016年诺贝尔化学奖颁给三位科学家时,分子机器仍然处于概念验证阶段。

索瓦日和斯托达特研发了“机械互锁型分子机器”通过机械键键连分子,形成“环套环”的索烃和“环套哑铃”的轮烷两种互锁结构,再逐步让它们动起来并具备功能的分子机器。而费林加的灵感则来自“光响应”,他精巧地设计了一个具有马达功能的分子,经紫外光激发完成持续的单向圆周旋转。后来他实现了微观分子机器驱动宏观物体做机械功,甚至利用马达分子作为驱动单元构建了一部完全人工合成的分子车,还能让它在金表面精确制导运动。

超分子机器:从微观到宏观

我们很高兴地看到,自分子机器领域的科学家获得诺贝尔化学奖以后,更多国内外学者加入这一领域的研究中,在分子机器相关的基础和应用研究方面取得了诸多进展。目前,国际上人工分子机器的研究主流仍然是新机器基元的创制及其在分子科学以及纳米科学上的应用,比如分子泵、分子行走器、分子合成器、分子纳米车、分子跨膜通道等。这些研究的基本逻辑和原理是基于单个离散型分子机器基元的功能应用,是回答费曼“底层还有大空间”著名论述的典型例子,也展示了分子机器在纳米科学方面有着巨大的研究空间和广阔的前景。

然而,还记得最初的动机吗?人工分子机器的合成是为了模拟并理解生物分子机器。可基于单个复杂结构小分子的立体化学构象调控从本质上制约了其仿生的模式发展,目前的人工分子机器结构和功能仍然难以比拟生物分子机器的复杂性。于是一个重要思路萌生了——颠覆现有人工小分子机器的结构原型,进一步融合化学、超分子化学、高分子化学、动态共价化学等,设计结构简单、序列可控、组装可控、功能特异的“超分子机器”,构筑像生物分子机器一样的可做功的智能软物质材料。

近年来国内外科研团队在这一领域有许多亮眼成果,比如超分子肌肉。在索瓦日教授的研究成果上,学者们将该分子模型进行功能化和线性放大,得到高分子量的分子肌肉并能够实现宏观材料的可逆致动,其中也有我们华理团队的工作。除了机械互锁型分子肌肉外,还有一类基于超分子组装得到的响应型软材也可以作为超分子肌肉的雏形,比如费林加等人实现的肌肉束材料含水量高达95%,且能够在紫外光照射下发生趋光形变,实现光能向机械能的转化。还有较新的响应型柔性晶体材料也可作为超分子肌肉的雏形,通过对小尺寸纳米线晶体持续施加光照,晶体可以在液体环境中像细菌鞭毛一样发生持续的扰动和游泳,展现出了“非平衡”超分子肌肉的雏形和发展前景。

超分子液晶弹性体也是一类基于液晶小分子超分子组装、刺激响应的弹性体材料,相比于各向同性的分子肌肉凝胶网络,超分子液晶弹性体材料展现出了更加灵敏、高效的致动行为。智能软体机器人、液晶致动器、可编程形变材料等尖端技术的迸发进一步刺激了科技界对这一动态化学材料的研究兴趣。液晶材料也正在成为人工分子机器实现动态功能放大的重要载体。目前已有团队实现了光控的液滴游泳、液滴旋转等极其有趣的动态功能;将分子马达掺杂到液晶弹性体网络中,实现了光-机械响应的可逆致动行为;利用光驱动分子马达的本征手性和胆甾相液晶的不对称性放大效应,实现了对弹性体薄膜光致动行为的宏观螺旋性调控。除了分子尺度的创新外,有团队开发光控流体运输液晶弹性体材料,实现宏观尺度上像机器一样定向运输液体,即做功超分子机器;还有一系列非平衡持续振动的偶氮苯类液晶弹性体材料可以调控出持续光照下的自发高频振动致动器,甚至可以通过入射角度的精细调控将光致弯曲形变行为进一步发展为光致波动形变行为,实现软体致动器的宏观爬行等复杂运动。

人们对化学家未来通过合成化学构筑出人造生命这一理想充满憧憬。我认为,分子机器未来的研究会逐渐从小分子向大分子以及大分子组装体的方向发展。机械互锁聚合物、液晶弹性体都已展现出区别于现有高分子材料的结构特征和功能优越性。人工分子机器的未来应该是开发具有多种物质基本形态、多尺度、多功能的仿生机器智能材料。我也想呼吁更多其他学科的科研工作者投入到这一领域的研究中,共同推进分子机器这一重要基础化学研究的多学科发展。

光照下可逆扭曲致动的智能分子晶体材料

光照下可逆扭曲致动的智能分子晶体材料

打开分子机器的华理“宝库”:从分子肌肉到荧光探针

2017年,在华东理工大学田禾院士大力推动下,诺贝尔化学奖获得者荷兰格罗宁根大学费林加教授以“国际知名大师客座教授”的身份被引进华东理工大学,并共同领衔组建“费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心”(以下简称诺奖中心),近年来,华理团队也在分子机器领域接连突破。

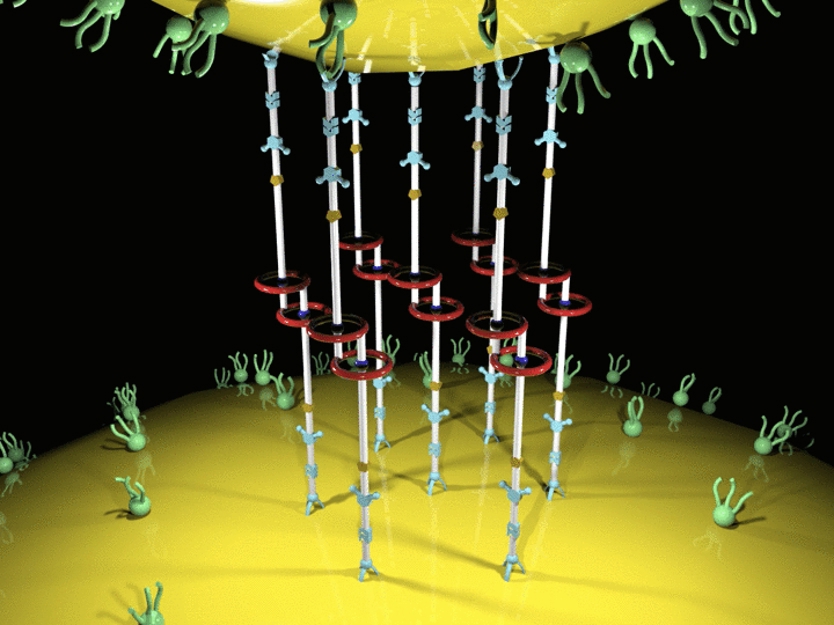

田禾院士团队设计合成像真实的肌肉一样能够收缩和舒张的微型分子肌肉,它不仅能在酸性或碱性环境的“口令”下进行可逆的、精准的线性伸缩运动,还能抓取和移动纳米世界里的微小物体。而且,研究团队还首创性地利用光学信号在时间维度可积分的策略克服了分子肌肉的单分子热力学噪音,清晰捕捉分子肌肉的工作“实况”。

生物体内存在丰富多样的分子机器,其中一项重要功能是控制体内物质的运输来维系生命体的正常运作,例如转运蛋白对离子及小分子物质的跨膜运输。受生物分子机器的启发,诺奖中心的曲大辉和包春燕教授设计合成了一架分子轮烷“缆车”,模仿天然转运蛋白,横跨磷脂双分子层,通过位点间的布朗运动实现离子的被动运输。这架“缆车”不仅运得快,而且设计了钾离子“专座”从不会运错“客人”。这是人工分子机器首次应用于仿生离子通道领域。

最近,诺奖中心的张琦教授开发了像蝴蝶一样的发光分子机器,能够感知高分子材料中的微观环境变化,并将其作为荧光信号反馈给用户,实现原本肉眼无法识别的分子尺度运动的荧光可视化监测。随着材料折叠、聚集等变化,“蝴蝶”会相应地“扇动”翅膀,发出不同的颜色。材料的每一次聚合或解聚,都变成了一场色彩变幻的“实时直播”。

面向未来的智能响应材料,诺奖中心的童非研究员开发了光照下能够发生可逆致动的螺旋分子晶体,实现了动态微观化学反应到宏观机械运动的集成与放大;马骧教授提出“组装诱导发光”概念,成功构筑一系列长余辉、圆偏振发光的智能发光材料。

在未来,诺奖中心将进一步聚焦分子机器与动态化学的基础研究,将分子微观世界的动态过程放大至宏观尺度,实现肉眼可见的、可运动做功的宏观智能材料。这是一场“自下而上”的分子科学工业革命,其研究成果将面向人民生命健康与未来经济主战场,服务上海市科创中心建设,为未来智能材料技术奠定分子基础。

费林加教授曾说过:“也许化学的力量不仅是理解,还有创造,创造那些从未存在过的分子和物质。”在联合研究中心,越来越多研究者实践着创造,我们已汇聚一大批优秀的科学家,为推动分子机器的发展做出努力。

本文作者:华东理工大学化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心教授 张琦配资门户论坛

升宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。