现货配资平台多少钱

现货配资平台多少钱

“文化中国行”是中央宣传部牵头组织的主题宣传活动,此次主题宣传活动聚焦中华优秀传统文化传承发展,将围绕文物古迹发现、名城名镇古村古街保护、文化旅游发展、非遗保护传承、文明交流互鉴等内容,多维度立体式展示我国丰富的历史文化遗产和中国道路的深厚文化底蕴。济南作为国家历史文化名城,拥有2600多年建城史,文化底蕴深厚,城市文脉绵长。丰富多彩、独具魅力的济南文化,既是大自然的馈赠,也是祖先留给我们的宝贵遗产。为更好配合“文化中国行”主题宣传活动,全面、立体、生动展示济南的泉之美、城之美、人之美和深厚文化积淀,“济南市软实力展示平台”最新制作的“解码软实力•济南范儿”系列双语微纪录片第三十九期正式上线,并同步在全网发布,让“魅力泉城”踏上新征程,让济南声音越来越洪亮,助力提升济南城市软实力,创建全国文明城市。

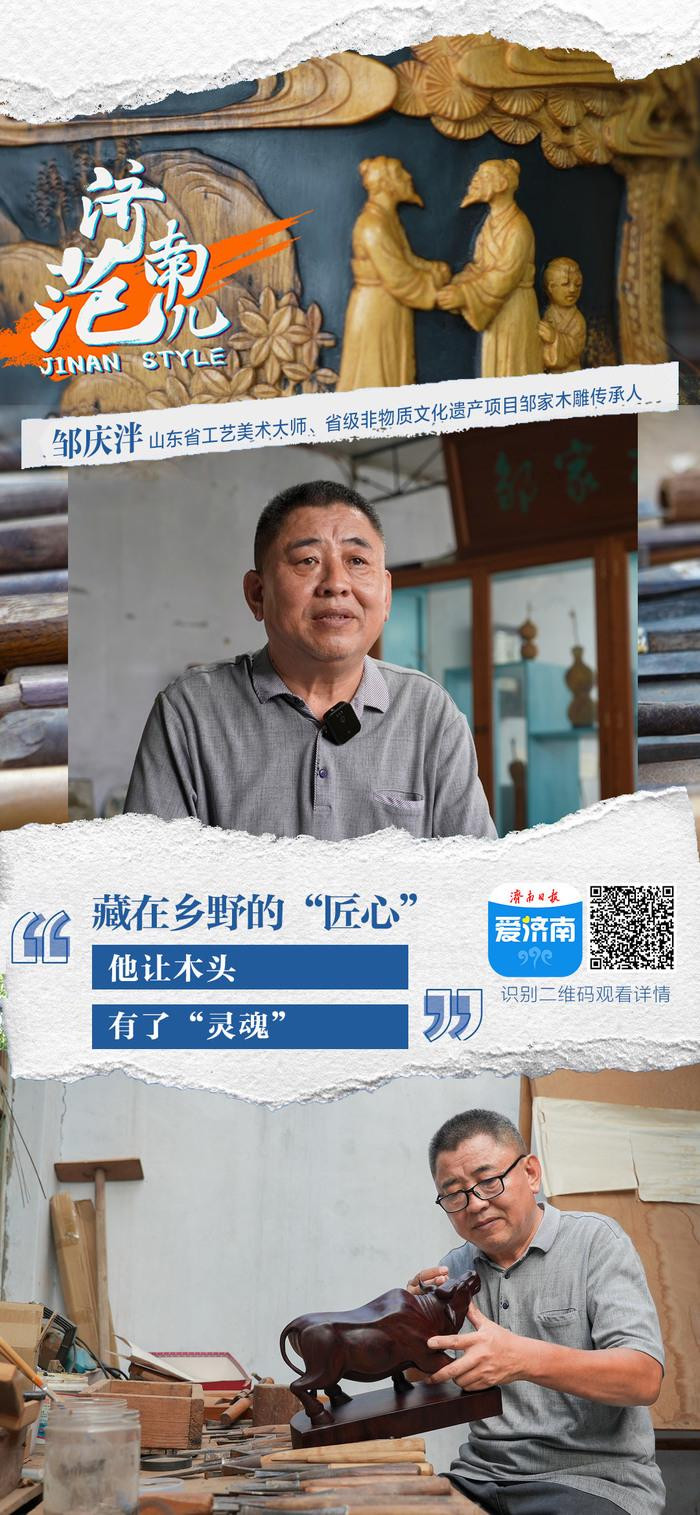

在莱芜区张家洼街道西邹村,有一位将几十年时光奉献给木雕的民间艺术大师,他就是邹家木雕第五代传承人邹庆泮。他以刀为笔,以木为纸,在岁月的长河中,雕琢出无数精美作品,传承着古老的技艺,也诠释着坚守与热爱的力量。

一个午后,记者决定采访邹庆泮。

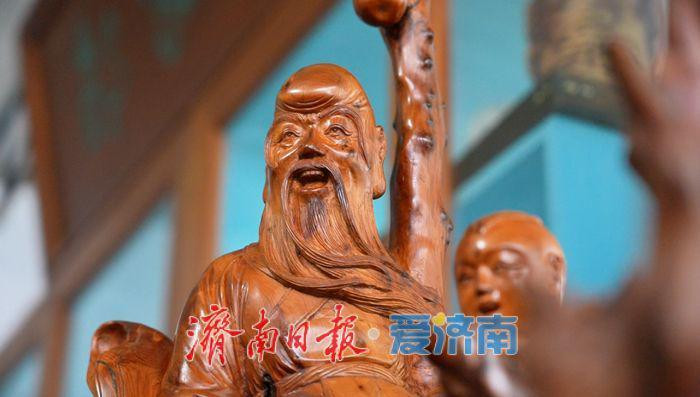

进入西邹村后,顺着弯弯的小胡同,七拐八拐,在村子一个安静的小角落好不容易找到了邹庆泮的家。从外面看,他家与普通老百姓的家没什么两样,但“吱嘎”一声推门进入后,却仿佛来到了一座“宝库”。目之所及,一件件木雕作品映入记者眼中:屏风、木门、根雕、门匾……“这只是其中部分作品,我这里面积有限,放不下太多作品。”邹庆泮边走边介绍说,“我的作品全部与传统文化有关,我也一直从其中汲取创意灵感与营养,希望能创作出更多的精品。”

作为农村里长大的工匠,邹庆泮非常朴实且话不多。只有谈到木雕,他才健谈起来。在他家找了个角落坐下后,邹庆泮缓缓向记者铺展开了他的木雕之路。

传承百年,年少结缘

邹家木雕历史悠久,发源地在张家洼街道西邹村,自清同治年间开始,迄今已有百余年的历史。创始人邹士英生于清同治年间,青年时期,在莱芜口镇南街魏家木匠铺做学徒。学徒期满,邹士英回到老家西邹村,把自家的老宅改造成木器作坊,凭借木工手艺谋生,手艺日渐精进,生意也越来越好。此后经历了几代传承人的努力,邹家木雕继续前行发展,成为鲁中地区木雕领域的佼佼者。

早期的邹家木雕多以建筑、家具为载体,建筑装饰类木雕主要是民居、宗祠、戏台、庙宇、门楼等,家具木雕包括轿、床、桌、椅、柜等。以大众喜闻乐见的吉祥题材为基调,表达人们追求美满幸福生活的愿望,让人们在无声中感受到传统文化带来的魅力。生活在这种木香飘溢的环境中,邹庆泮自幼便对木头有着特殊的感情。

1981年,18岁的邹庆泮正式跟随父亲系统学习木雕技艺。在学习木雕的过程中,邹庆泮展现出了超乎常人的毅力和天赋。他谨遵家族木雕技艺手法,从最基础的选料、设计图案、打粗坯开始学起,每一个步骤都一丝不苟。在那个物资相对匮乏的年代,一块好的木料十分珍贵,邹庆泮深知这一点,所以他宁可费工费时费力,也绝不出“废品”。凭借自己的努力,再加上自己的美术功底,他仅用了两年时间就出徒了,并带着几个人走村串户干木工活。1991年,邹庆泮凭借出色的木工手艺走出农村,成为原林工商公司的雕刻工人。期间,他向南方雕刻师学习,研究雕刻的技巧,并融入到自己设计雕刻的作品中,汲取了南北方的设计特点,邹庆泮逐渐开始形成自己独特的艺术风格。

他继承了古人以木为材料的传统,充分利用千姿百态的木形和大自然造就的多变颜色,糅合鲁中本土文化,把山水、云霞、花鸟、生灵以及人们对美好生活的向往经刻刀浓缩在木头之上,成为一帧帧玲珑剔透、多姿多彩的艺术珍品。

技艺精湛,成就斐然

1994年,对于邹庆泮来说是意义非凡的一年。厚积薄发的邹庆泮向人们初次展示了自己的雕刻实力:由他历时5个多月独立创作的一面高2.5米、宽4.4米的镶嵌燕子石的大屏风,一举获得了全国林产品博览会银奖!那一刻,这个原本默默无闻的农村小伙一举成名,他的木雕技艺得到了社会的广泛认可。也正是因为这次获奖,不仅让他尝到了手艺在身的甜头,也更加坚定了他在木雕艺术道路上走下去的决心。

此后,邹庆泮在木雕领域不断深耕,创作出了许多优秀的作品。他的作品选材丰富多样,从传统吉祥图案、花草虫鸟,到宗教信仰、传奇人物,应有尽有。天道酬勤,2007年邹庆泮被评为山东省工艺美术大师;2010年他被评为市级民间艺术大师。他设计制作的明式椅获全国古典家具博览会铜奖;圆雕佛像被日本、新加坡的友好人士收藏。他的浮雕作品《井冈山会师》被原莱芜市博物馆收藏;2018年,他应邀为原莱芜市博物馆设计制作“莱芜八景”八条屏,同样被博物馆永久收藏。

在邹庆泮的工作室里,摆放着各种各样的木雕作品,每一件都凝聚着他的心血和智慧。其中,一个直径20厘米、高24厘米的红檀笔筒格外引人注目。筒身雕刻着老子出关图,茂密的松树,根根松针都清晰可见,老子的神态更是惟妙惟肖。原本是一块价值几百元的普通红檀木,在邹庆泮的精心设计和雕刻下,摇身一变成为价值数千元的艺术品,价值直接翻倍。而另一块长40厘米、高30厘米的燕子石,在他的巧妙雕琢下,一幅山水画跃然而出,几只燕子恰到好处地融入其中,原本平凡的燕子石瞬间成为一件独一无二的艺术珍品。

邹庆泮告诉记者,有色硬木皮雕和燕子石刻画是他的独门绝技。“要做就做独一无二、人无我有的东西。这两个技法,我也已经申请专利了。”

尤其是有色硬木皮雕,更是融汇了他大半生的雕刻经验,是在传统木雕基础上的再提高。它采用有色硬木,如紫檀等,根据硬木的表皮颜色和不同深度,随机进行内容雕刻。其特点是颜色分明、层次清晰,能够利用硬木自身的黑色、白色、黄色等设计图案,就像是在硬木上用画笔作画一样,山、河、树都能利用颜色充分表现出来。

如今,邹庆泮一年能制作二三十件皮雕作品,但每一件都不一样。“因为每段硬木的粗细、材质、颜色是不一样的,我只能根据这些去创作,在创作中,没有固定模板,都是因材下刀,可以说每一件都是独一无二的。”邹庆泮说。在创作时,他格外注重灵感和感觉,没有灵感,他绝对不会下刀,他认为这是对收藏者负责,也是对自己的艺术人生负责。

匠心坚守,传承创新

随着时代的发展,传统木雕行业面临着诸多挑战。一方面,机械化生产逐渐取代了部分手工劳作,市场上充斥着大量千篇一律的机器雕刻产品;另一方面,愿意学习木雕这门手艺的年轻人越来越少,传承面临着后继无人的困境。然而,邹庆泮并没有被这些困难所打倒,他始终坚守着自己的匠心,致力于木雕技艺的传承与创新。

为了突破传统木雕技艺的局限,寻找新的艺术灵感,邹庆泮在知天命之年做出了一个大胆的决定:放弃城里辛苦开创的市场和工作室,回到老家西邹村,闭门研究艺术创作。在老家那座需要拐上几个胡同才能到达的老宅里,他度过了一段几乎与世隔绝的时光。他每天沉浸在木雕的世界里,翻书、看展出,不断地思索和尝试。

除了在技艺上不断创新,邹庆泮还积极投身于木雕技艺的传承工作。他深知,木雕技艺的传承离不开年轻人的参与。这些年,他带过十几个徒弟,虽然真正带出手的只有三四个人,但他从未放弃。他经常到学校、社区开展公益活动,向学生和市民们介绍木雕艺术的传承与发展,传授传统技艺与技法。2012年,他筹备成立了“莱芜市鲁艺木雕研究院”,邀请知名专家到研究院指导工作,培训了一大批木雕爱好者。2016年2月,邹家木雕非遗项目传习基地成立,他正式收徒三人。

邹庆泮还有一个心愿,就是创作一组反映山东、济南本土文化的系列作品。他希望通过这些作品,让更多的人了解齐鲁文化,也让木雕艺术更好地融入本土文化,焕发出新的生机与活力。

在邹庆泮看来,木雕不仅仅是一门手艺,更是一种文化的传承,是他一生的热爱与坚守。他用一把刻刀,在木头的世界里,雕刻出了属于自己的精彩人生,也为传统木雕技艺的传承与发展,贡献着自己的力量。

策划:韩劲松张锋导演:王常胜陈博文记者:刘华亓亭包装:蓝传鑫海报:刘超翻译:陈泺韬现货配资平台多少钱

升宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。